Bopfingen / Der IPF - ein frühkeltischer Fürstensitz

(Baden-Württemberg/Ostalbkreis; am Westrand des Donau-Ries/Bayern). )

Koordinaten - in Google-Earth:

48°52'15.09" (Nördlicher Breite)

10°21'25.58" (Östlicher Länge

"Region - OAB/Donau-Ries:"

Bopfingen / Der IPF - ein frühkeltischer Fürstensitz

(Baden-Württemberg/Ostalbkreis; am Westrand des Donau-Ries/Bayern). )

Koordinaten - in Google-Earth:

48°52'15.09" (Nördlicher Breite)

10°21'25.58" (Östlicher Länge

Am Westrand des Nördlinger Rieses – einem ehemaligen Meteoriten-Einschlagskrater, der vor ca. 14.5 Milliarden Jahren entstand, liegt der 688 Meter hohe Zeugenberg aus der Weißen Jura – der IPF. Dieser Ausflugsort eignet sich außerordentlich gut für Familienausflüge, leicht zu begehen, mit geschichtlichem Hintergrund. Man genießt die Schönheit der Natur, eine außerordentlich schöne Fernsicht bei Schönwetter, geologische Einsicht in die Rieslandschaft.

Diese Erhöhung überragt die heute im Süden liegende Ortschaft Bopfingen um 210m und hebt sich einzigartig als stumpfer Kegelberg in diesem Areal von der umliegenden Landschaft ab. Diese einzigartige Lage mit einer weiten Rundsicht, motivierte bereits schon seit der Jungsteinzeit eine Besiedlung durch Menschen. Die antike Bezeichnung des Ipf ist aller Wahrscheinlichkeit nach zurückzuführen auf die vorgeschichtliche Bezeichnung „OPIA“, siehe auch auf der antiken Karte der „Tabula Peutingeriana“ überlieferte Namensableitung als „OPIE“ genannt.

Die Ortsbezeichnung führt wahrscheinlich auf das am Fuße liegende römische Kastell mit Zivilsiedlung in Oberdorf (Stadt Bopfingen) zurück. Man kann aber auch Rückschlüsse auf die 1990 ausgegrabene römische Strassenstation bei Flochberg (Stadt Bopfingen) südöstlich des Ipf im Egertal liegend ziehen.

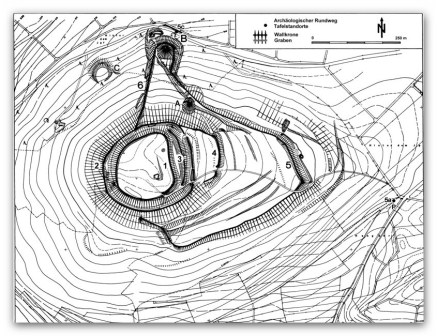

Erste vorgeschichtliche Befestigungsspuren stammen aus der Urnenfelderzeit (Spätbronzezeit, ca. 12.Jhdt. v.Chr.). Spuren der heute noch sichtbaren Reste von Wallanlagen, stammen jedoch erst aus der späteren Hallstattzeit (c. 6-5.Jhdt. v.Chr), die man aufgrund heutiger  wissenschaftlicher Untersuchungen als die glanzvollste Epoche der damaligen Siedlungsgeschichte nennen kann. Dieser unter Naturschutz stehende „Zeugenberg“ (ein Einzelberg, der durch Erosionsvorgänge von den umliegenden, in der Regel geschichteten Gesteinen abgetrennt wurde) gilt heute als keltischer Fürstensitz, - einer ehemalige befestigte Höhensiedlung mit den über 2ha großen Gipfelplateau. Sowohl am Ipf selbst, als auch der näheren Umgebung hat man gerade in den letzten 10-15 Jahren durch Ausgrabungen Siedlungen, als auch Spuren von rechteckigen Hofanlagen, sowie frühkeltische Großgrabhügel gefunden, die diese heutige Bezeichnung des „Ipf“ untermauern.

wissenschaftlicher Untersuchungen als die glanzvollste Epoche der damaligen Siedlungsgeschichte nennen kann. Dieser unter Naturschutz stehende „Zeugenberg“ (ein Einzelberg, der durch Erosionsvorgänge von den umliegenden, in der Regel geschichteten Gesteinen abgetrennt wurde) gilt heute als keltischer Fürstensitz, - einer ehemalige befestigte Höhensiedlung mit den über 2ha großen Gipfelplateau. Sowohl am Ipf selbst, als auch der näheren Umgebung hat man gerade in den letzten 10-15 Jahren durch Ausgrabungen Siedlungen, als auch Spuren von rechteckigen Hofanlagen, sowie frühkeltische Großgrabhügel gefunden, die diese heutige Bezeichnung des „Ipf“ untermauern.

Besonders Erkenntnisse der Luftbildarchäologie von Otto Braasch, als auch Grabungen des Archäologen Rüdiger Krause bestätigen heute die Funktion des Ipf als hallstattzeitliche Keltensiedlung.  Monumentale Grabhügel beim Weiler Osterholz, sowie Funde mediterraner Keramik waren entscheidende Beweise, die diese Theorie untermauern, dass der Ipf ein bedeutender frühkeltischer Fürstensitz war, von dem in Europa bislang nur ca. ein Dutzend bekannt sind.

Monumentale Grabhügel beim Weiler Osterholz, sowie Funde mediterraner Keramik waren entscheidende Beweise, die diese Theorie untermauern, dass der Ipf ein bedeutender frühkeltischer Fürstensitz war, von dem in Europa bislang nur ca. ein Dutzend bekannt sind.

Kulturell gesehen haben sich um diesen Berg schon immer Sagen und Mythen gerankt. Insbesonders die heute noch sichtbaren Reste der mächtigen Wall- und Grabensysteme als prähistorische Befestigung, als auch die kilometerweite phänomenale Rundumsicht am Gipfelplateau, haben die Menschen schon immer in Bann gezogen. Schon seit dem 15. Jhdt. n.Chr. gibt es auch einen „Ipftanz“, eine Bergfeier mit religiöser Prozession und anschließendem Festessen, als auch Tanz und Kurzweil. Auch 1811 hatte dieser Berg auf König Friedrich von Württemberg einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, sodass noch heute in Erinnerung an seinen damaligen Besuch seit 1837 die „Ipfmesse“ am Fuße des Berges abgehalten wird – einem bedeutenden Ereignis für die Stadt Bopfingen und Umgebung.

Archäologische Geschichte

Der IPF:

Erste systematische Untersuchungen führte der Lehrer und Gymnasialprofessor Friedrich Hertlein (*4.Apr.1865 in Lehrensteinsfeld; †26. Okt.1929) durch. Hertlein studierte in Tübingen alte Sprachen und schloss mit der philosophischen Doktorwürde ab. Als Professor wirkte er u.a. in Gymnasien in Crailsheim und in Ludwigsburg; zwischen 1906 und 1918  war er in Crailsheim. In enger Zusammenarbeit mit dem damaligen Landesamt für Denkmalpflege führte er zahlreiche Grabungen und Forschungen im ganzen Land durch. 1907 unternahm er erste Ausgrabungen am Ipf, im Jahre 1912/13 entdeckte er das Römercastell Oberdorf bei Bopfingen. Noch heute sind seine Arbeiten zum römischen Strassenwesen von grundlegender Bedeutung, kurz vor seinem Tode übergab er das Manuskript für den 1932 erschienen zweiten Teil der „Die Römer in Württemberg“ zu den Straßen und Wehranlagen. Unter seiner Leitung hatte man damals das Plateau, die Wälle und die unterste Terrassenkante mit der äußeren Befestigung sondiert.

war er in Crailsheim. In enger Zusammenarbeit mit dem damaligen Landesamt für Denkmalpflege führte er zahlreiche Grabungen und Forschungen im ganzen Land durch. 1907 unternahm er erste Ausgrabungen am Ipf, im Jahre 1912/13 entdeckte er das Römercastell Oberdorf bei Bopfingen. Noch heute sind seine Arbeiten zum römischen Strassenwesen von grundlegender Bedeutung, kurz vor seinem Tode übergab er das Manuskript für den 1932 erschienen zweiten Teil der „Die Römer in Württemberg“ zu den Straßen und Wehranlagen. Unter seiner Leitung hatte man damals das Plateau, die Wälle und die unterste Terrassenkante mit der äußeren Befestigung sondiert.

Die Vermessung des Plateaus mit 2,4 Ha ergab ein nach Osten gestaffeltes System von Mauern und Gräben, das im Norden weit an den Fuss des Berges hinabgreift und zwei Wasserstellen einschließt.

An der Randbefestigung konnte er bereits damals eine ca. 5m breite Holzkastenmauer mit dahinter liegenden bis zu 1,5m mächtigen „Kulturschichten“ feststellen. Der „äußere Wall (Nr.5) “ umschließt eine ca. 11ha. große Fläche mit darunterliegender Pfostenschlitzmauer an der Ostflanke. Eine kammverstrichene Scherbe, als auch ein bronzenes Radamulett aus der „jüngeren Latenezeit“ weisen darauf hin, dass diese Befestigung damals zu einer Großsiedlung ausgebaut wurde. Die von F. Hertlein publizierte Fundtafel bezeugen eine zeitliche Breite von einer Besiedlung seit der Jungsteinzeit bis in die „jüngere Eisenzeit“. Neuerliche Funde sind hauptsächlich Keramikreste der spätbronzezeitlichen Urnenfelderkultur, hallstattliche Scherben fanden sich dagegen nur sehr gering.

Die Wallanlagen schützten jedoch kein Oppidum. Eine spätere Besiedlung wie Nachweise einer kontinuierlichen römischen Besiedlung konnten bislang jedoch nicht gefunden werden. Einige kleine Funde belegen jedoch, dass der Ipf auch in den ersten Jahrhunderten n. Chr. regelmäßig aufgesucht wurde.  Letzte Spuren von Ausbesserungen der Befestigungsanlagen erfolgten vermutlich während der Ungarneinfälle im 10. Jahrhundert..

Letzte Spuren von Ausbesserungen der Befestigungsanlagen erfolgten vermutlich während der Ungarneinfälle im 10. Jahrhundert..

Der Goldberg:

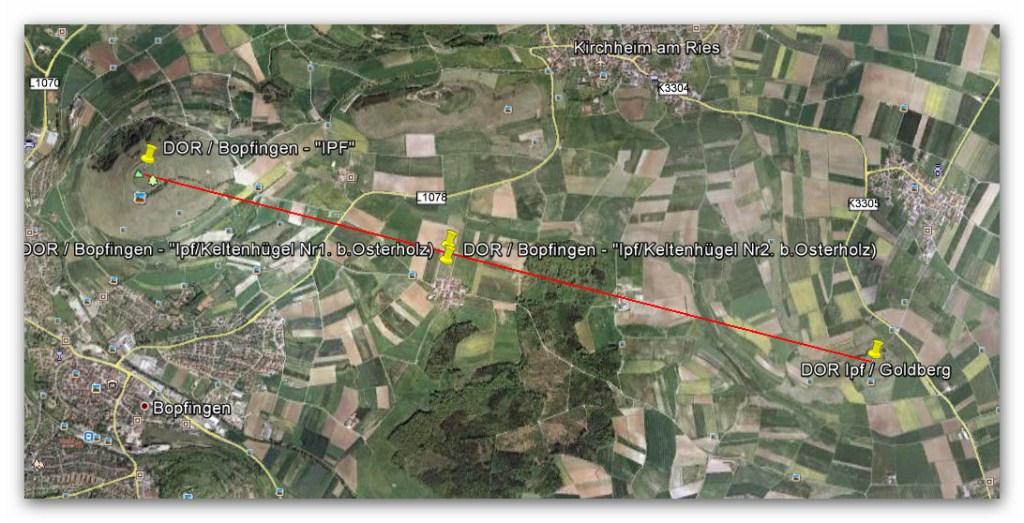

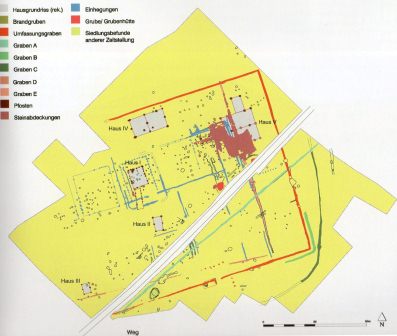

Südöstlich des Ipf in ca. 4,9km Entfernung liegt der „Goldberg“, ein 60m hohes Tafelplateau aus Süsswasserkalk, wo erstmalig in den 20erJahren des letzten Jhdt. von Gerhard Barsu Grabungen durchgeführt wurden. Die Besiedlung hier erstreckte sich von der „Jungsteinzeit“ (4.500 -2.200 v.Chr.) bis in die „ältere Latenezeit“ (8.-5.Jhdt. v.Chr.). Dieses Tafelplateau des ca. 200x150m großen Areals umgab eine Holz-/Erde-Mauer, deren hallstattzeitliche Befunde der Gehöfte als auch der Siedlungsabfolge sich nicht mehr detailgenau rekonstruieren lassen. Anders verhält es sich jedoch mit der Fläche der NO-Ecke, wo ein 40x40m großer herrschaftlicher Bau (vermutlich) der Sitz des hier ansässigen Keltenfürsten lag. Dieser war mit Palisaden und Gräben zum Schutz umgeben. Man spricht hier vom Typus der späthallstattzeitlichen „Herrenhöfe“ Südbayerns.

Fürstliche Großgrabhügel: (Weiler b. Osterholz/Kirchheim):

Vom Ipf ausgesehen in Richtung OSO ca. 1,3km entfernt liegen an einem Weiler (b. Osterholz) 2 Großgrabhügel. Der Luftbildarchäologe Otto Braasch entdeckte 2001 auf einem Prospektionsflug einen großen Kreisgraben, nur wenige hundert Meter von den hallstattzeitlichen Rechteckhöfen entfernt. Der kleinere der Grabhügel wurde in den letzten Jahren rekonstruiert, zuerst aufgeschüttet und anschließend mit Kreisgräben bzw. mit einem Stein- Pfostenkreis wiederhergestellt.

|

|---|

Grabhügel (Nr. 1) hatte einen Kreisgraben von 64m Durchmesser, wobei die durch Erosion abgetragene Höhe nur mehr ca. 3m betrug.

abgetragene Höhe nur mehr ca. 3m betrug.

Geophysikalische Aufnahmen zeigten eine radiale Struktur zum Zentrum, die in eine mehrere Meter große Grabkammer hineinführten. Vergleichbar ist dies mit skythischen Grabhügeln ebenso aber anderen frühkeltischen Großgrabhügeln wie sie in in Mitteleuropa bekannt sind.

Der kleinere Grabhügel (Nr. 2) hatte ca. einen Durchmesser von ca. 20m mit einer ähnlichen Grabkammer zu Grabhügel Nr.1. Man fand Reste eines Steinkreises aus Weißjurakalblöcken, Reste einer ehemaligen hölzernen Grabkammer mit Brandbestattung, weiters einigen Gefäßen, Schalen und Schüsseln. Gefäßen Zu erwähnen ist hierbei noch die auffallende Lage – exakt auf einer Linie vom Ipf zum ca. 4,9km entfernt gelegenen Goldberg.

Durch die Rekonstruktion des Grabhügels Nr. 2 wird der Grabaufbau und das Ausmaß der frühgeschichtlichen Grabstätten keltischer Fürsten in einer großen Freilichtanlage der Öffentlichkeit präsentiert. Erkenntnisse ergaben, dass diese beiden ehemaligen Großgrabhügel einer sozialen Elite zuzuordnen sind, die auf dem Ipf residierten, wobei die naheliegenden Rechteckhöfe als Wirtschaftshöfe und Wohnplätze am Fuße der Burg gesehen werden können.

Rechteckhöfe im Bugfeld: (Weiler b. Osterholz/Kirchheim):

Etwa 1,5 km nordwestlich liegt beim Hof Meisterstall ein Grabhügelfeld dieser Zeitstellung, das wohl als Begräbnisplatz der sozial höhergestellten Ipfbewohner angesehen werden kann. Eine auf das 6. Jahrhundert v. Chr. datierte griechische Scherbe passt gut in das Fundbild solcher mutmaßlicher Fürstensitze und belegt den relativ hohen Lebensstandard auf dem Bergkegel. Zwischen den Jahren 2000 und 2003 kamen bei Ausgrabungen nahe dem Weiler Osterholz weitere griechische Importwaren ans Tageslicht, die auf Handelsbeziehungen in diesen Raum schließen lassen. ……

Etwa 1,5 km nordwestlich liegt beim Hof Meisterstall ein Grabhügelfeld dieser Zeitstellung, das wohl als Begräbnisplatz der sozial höhergestellten Ipfbewohner angesehen werden kann. Eine auf das 6. Jahrhundert v. Chr. datierte griechische Scherbe passt gut in das Fundbild solcher mutmaßlicher Fürstensitze und belegt den relativ hohen Lebensstandard auf dem Bergkegel. Zwischen den Jahren 2000 und 2003 kamen bei Ausgrabungen nahe dem Weiler Osterholz weitere griechische Importwaren ans Tageslicht, die auf Handelsbeziehungen in diesen Raum schließen lassen. ……

Fundartefakte von eisenzeitlichen Flözen sowie Rennfeuerschlacken zeugen von einem beginnenden intensiveren Abbau und anfänglicher Verhüttung des Eisenerzes. Dieser für die Zeit so wertvollen Rohstoff, verhalf der Region und den Fürstensitzen eine intensive Handelsbasis zu Nachbarkulturen. Dies erklärt auch die aufgefundenen Scherben, Fragmente und Reste von Trinkschalen mit „Mäander-Rahmung“ die sich die ca. 470-450 v.Chr. zuordnen ließen und in Athen/Griechenland gefertigt wurden. Solche kostbaren Keramikwaren waren ausschliesslich für eine „führende Adelselite“ erschwinglich.

**********************************

Heute steht am Fuße des Ipf ein Info-Pavillon, in dem anhand von Schautafeln die Besiedlungsgeschichte der Region, sowie das Leben der Kelten und über deren einzigartige Fürstengräber dargestellt wird. Ebenso aktuelle Informationen zur Landschaft, sowie zu weitere archäologische Fundstellen sowie zu den Rad- und Wanderwegen der Umgebung. Damit ist der Pavillon eine zentrale Anlaufstelle für Fahrradtouren und Wanderungen in diesem Gebiet. Insbesonders der Förderverein „Keltischer Fürstensitz“ der 2004 gegründet wurde, hat sich zum Ziel gesetzt, die weiteren Forschungen zur keltischen Geschichte des Ipf und seiner Umgebung wissensmäßig und materiell zu unterstützen, sowie die neuesten Erkenntnisse einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dazu gehören vorrangig die Einrichtung eines Museums zur keltischen Geschichte und einer archäologischen Freilichtanlage. Darüber hinaus organisiert der Verein Vorträge und Fahrten zu keltischen Stätten. Nähere Auskunft darüber gibt ein Flyer, der u.a. über die überregionale Bedeutung des frühkeltischen Fürstensitzes am Ipf und über die archäologischen Ausgrabungen in der Umgebung informiert. Der archäologische Rundweg „Vom Ipf zum Goldberg“, ist auf dem Flyer ebenfalls dargestellt.

Gez. Alfred Platschka (Webmaster: Lechrain-Geschichte)

Bildergalerie:

|

Pfostenschlitzmauer (Wall Nr.5) |

Wall Nr.3 Wall Nr.3 |

|---|

|

Keramikscherben (attisch/griechisch) von 2 Trinkschalen mit "Mäanderstruktur" Fundort: Brandschuttverfüllung aus Zisterne von Osterholz Keramikscherben (attisch/griechisch) von 2 Trinkschalen mit "Mäanderstruktur" Fundort: Brandschuttverfüllung aus Zisterne von Osterholz |

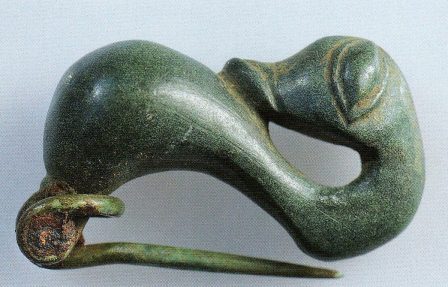

Kleine korrodierte (wahrscheinlich) grie-chische Münze (Dm.: 1,6-1,7cm) aus Brandschutt von Osterholz  Befund: Entenkopffibel aus Schnitt Wall Nr.5 L=ca. 2,3cm (aus Kulturschicht hinter dem Wall / Innenraum) |

|---|

Weblinks:

Diese Seite ist Bestandteil der Website: www.lechrain-geschichte.de (Webmaster. Alfred Platschka)